Émile Pouget fut une figure majeure de l’anarchisme, mais aussi du mouvement ouvrier et syndical français, au panthéon duquel il peut légitimement figurer parmi les « pères fondateurs ». Pamphlétaire truculent, stratège madré et organisateur hors pair, Émile Pouget a connu plusieurs périodes dans son itinéraire militant. D’abord jeune anarchiste du « demi-quarteron », il devint célèbre en tant que plume du Père Peinard, qui joua un rôle important dans le tournant grève-généraliste, puis syndicaliste de l’anarchisme. Après l’Affaire Dreyfus, il consacra tous ses efforts au syndicalisme, jusqu’à devenir l’éminence grise de la CGT. Après son retrait des responsabilités, il resta, pendant quelques années, un commentateur avisé de la vie syndicale.

Né dans la bourgeoisie provinciale, Émile Pouget eut une petite enfance perturbée par la mort précoce, en 1866, de son père qui était notaire. Émile avait un frère, Isidore, qui fut professeur de lycée puis de faculté à Rennes et à Alger ; il mourut le 30 juin 1933 à Salles-la-Source (Aveyron). Mme Pouget se remaria en 1868 avec un conducteur des Ponts et Chaussées, Philippe Vergely. Animé d’ardentes convictions républicaines, celui-ci fonda L’Aveyron républicain, hebdomadaire départemental, pour diffuser ses idées, ce qui lui valut d’être révoqué.

Émile Pouget vécut donc, dès son enfance, dans un milieu politique et batailleur. Avec son beau-père, il assista à plusieurs séances du procès des communards de Narbonne qui eut lieu en novembre 1871 devant la cour d’assises de Rodez. Il semble avoir été alors impressionné par les déclarations d’Émile Digeon. Aussi ne faut-il pas s’étonner de voir le jeune Pouget, élève au lycée de Rodez, écrire une minuscule feuille manuscrite, Le Lycéen républicain. En 1875, son beau-père mourut et il dut quitter le lycée. En 1877, il partit pour Paris où il entra comme employé au Bon Marché.

Jeune anarchiste du demi-quarteron

C’est à la lecture de La Révolution sociale (voir Louise Michel) que Pouget devint anarchiste. Dès son travail fini, Émile Pouget, alors âgé de 17 ans, courait les meetings et les réunions publiques révolutionnaires, où il retrouva Émile Digeon. Le vieux communard allait avoir une influence décisive sur lui et devait le considérer par la suite comme son « fils spirituel ». En 1879, il l’incita à participer à la création du Syndicat des employés de commerce parisiens. C’est ainsi qu’en avril 1882, Émile Pouget devait être « propriétaire-gérant » du premier numéro du Bulletin de la chambre syndicale fédérale des employés, sise au 347, rue Saint-Martin.

Après l’amnistie des communards, Digeon et Pouget firent partie du groupe anarchiste qui se réunissait chez le marchand de vin Rousseau, 131, rue Saint-Martin, à Paris 4e. C’est dans ce cadre qu’en 1883 fut rédigée, principalement, par Digeon, une brochure antimilitariste et insurrectionnelle, À l’armée, que Pouget fit éditer par le syndicat des employés du textile. Réformé à cause d’une varice, il fut exempté de service militaire. Cette même année 1883, il fut licencié du magasin du Louvre où il travaillait pour avoir tenté d’y organiser une grève.

Pouget, devenu courtier en librairie, fut bientôt un des militants en vue du milieu anarchiste parisien. Cependant, contrairement à ce qu’affirme Jean Maitron dans son Histoire du mouvement anarchiste en France, il ne fut pas délégué au congrès international de Londres le 14 juillet 1881. C’est par erreur qu’un rapport policier sans date, mais vraisemblablement postérieur d’une dizaine d’années [AN F7 12504], a donné cette indication.

Début 1883, il faisait partie semble-t-il du groupe anarchiste du XXe arrondissement avec Thomas, Mérot, Rebourg (ou Rebours), Zher, Cana, Holtz et P. Legrand.

Le 9 mars 1883, la Chambre syndicale des menuisiers, devant le chômage grandissant, convoqua les sans-travail à un meeting en plein air, esplanade des Invalides. Après la dispersion d’une partie des assistants par la police, Pouget prit avec Louise Michel la tête d’une colonne de manifestants qui voulait rejoindre le faubourg Saint-Antoine par le boulevard Saint-Germain. Trois boulangeries furent pillées aux cris de : « Du pain, du travail ou du plomb ». Place Maubert, la colonne se heurta à d’importantes forces de police et Mareuil* ainsi que Pouget furent arrêtés. Une perquisition fut effectuée chez lui où l’on trouva un revolver à 6 coups, diverses fioles de produits chimiques explosifs et 600 exemplaires de la brochure À l’armée, rédigée par Émile Digeon. Imprimées à Genève, les brochures avait été envoyées à Pouget par Herzig, et Pouget était chargé de les redistribuer par petits paquets aux groupes anarchistes de province.

Les 22, 23 et 24 juin se tint devant la cour d’assises de la Seine un procès où figuraient deux groupes d’accusés : un groupe inculpé pour avoir conduit le pillage des boulangeries (Louise Michel, Pouget et Mareuil) et un groupe inculpé pour avoir reçu des colis de la brochure À l’armée, expédiée par Pouget (Léon Thiéry, de Reims ; Jacques Moreau, Pol Martinet et Henri Enfroy, de Troyes ; Claude Corgeret et Marie-Anne Bouillet, de Roanne). Au procès, L’Intransigeant présenta Pouget comme un « excellent employé, travailleur et honnête. De plus, il est d’une intelligence remarquable ». Devant la cour, il fit une profession de foi anarchiste. Louise Michel écopa de six années de prison. Mareuil fut acquitté, mais Pouget fut condamné à huit ans de réclusion et dix ans de surveillance pour incitation au pillage à main armée et diffusion de propagande antimilitariste. Il purgea trois ans à la prison de droit commun de Melun et fut libéré au moment de l’amnistie de 1886.

À sa sortie de prison, Émile Pouget reprit son métier de courtier en librairie et fréquenta quelque temps le cercle littéraire de la Butte, à Montmartre (voir Charles Malato). En mai 1888, lança, avec plusieurs camarades (voir Constant Martin), Le Ça ira, un bimensuel anarchiste qui se positionna contre le boulangisme et attaqua les blanquistes ralliés au « brav’ général ». Le Ça ira ambitionna rapidement de devenir quotidien et, en septembre 1888, Pouget cofonda dans ce but une société anonyme à capital variable qui devait émettre 10 000 obligations de 5 francs. Le projet dut être abandonné à cause des poursuites contre l’article « Silence aux pauvres » paru dans le dixième et ultime numéro, en janvier 1889.

Le 30 décembre 1888, à une réunion du Cercle anarchiste international de la salle Horel, il avait présenté pour l’élection du 27 janvier, un manifeste abstentionniste intitulé Ouvriers, ne votez pas ! devant être publié dans Le Ça ira et tiré à plusieurs milliers d’exemplaires par le Cercle international et la Fédération des anarchistes parisiens.

Plume du Père Peinard

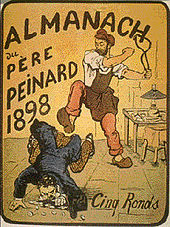

Émile Pouget se lança alors dans un projet plus personnel et, le 24 février 1889 parut le premier numéro du Père Peinard, petite brochure du format de la célèbre Lanterne d’Henri Rochefort, mais au ton tout à fait particulier. Pouget, en effet, avait voulu faire un journal populaire, écrit dans une langue forte et imagée dans la lignée du Père Duchêne. Son Père Peinard était un « gniaff » (cordonnier) qui s’était « bombardé journaleux » parce qu’un tas d’idées lui « trottaient par la caboche ». Il donnerait, chaque semaine, « seize pages de tartine contre deux ronds ». Avec Le Père Peinard, Pouget se révéla être un grand pamphlétaire prolétarien. On retrouvait dans son journal tous les thèmes de la propagande anarchiste : contre l’État, l’Église, l’armée et le patronat. Pouget y poursuivit également la campagne contre le général Boulanger (« Barbapoux »).

Mais, surtout, Le Père Peinard fut mis au service d’une idée en train de devenir majoritaire au sein du mouvement anarchiste : la grève générale expropriatrice. Dans le numéro du 3 novembre 1889, il écrivait : « Oui, nom de Dieu ! y a plus que ça aujourd’hui : la grève générale ! » : « Voyez-vous ce qui arriverait si dans quinze jours y avait plus de charbon. Les usines s’arrêteraient, les grandes villes n’auraient plus de gaz, les chemins de fer roupilleraient. Du coup, le populo presque tout entier se reposerait. Ça lui donnerait le temps de réfléchir : il comprendrait qu’il est salement volé par les patrons, et, dame, il se pourrait bien qu’il leur secoue les puces dare-dare ! »

Le Père Peinard connut rapidement le succès. Le commentant en 1931, Paul Delesalle écrivait : « Les petits pamphlets de Pouget eurent un succès dont on se rend difficilement compte aujourd’hui. Tant que dura Le Père Peinard […], il y eut dans certains centres ouvriers une réelle agitation prolétarienne, et je pourrais citer dix, vingt localités ouvrières, telles Trélazé, Fourchambault où tout mouvement est tombé à rien après la disparition de ses pamphlets. À Paris, notamment, parmi les ébénistes du faubourg Saint-Antoine, le mouvement revendicatif dura tant que vécut Le Père Peinard. » En 1891-1892, l’Union syndicale de l’ébénisterie et du meuble sculpté publia d’ailleurs un journal de tendance anarchiste, Le Pot à colle, rédigé dans le style du Père Peinard (voir Lucien Guérineau).

Le journal fut domicilié au 120, rue Lafayette, puis déménagea dès septembre 1890 au 31, rue Cadet, puis de nouveau, en janvier 1891, au 4 bis, rue d’Orsel. De petite taille (16 x 22, 5 cm) à ses débuts, il passa à un format plus adapté à la vente à la criée (24, 5 x 32, 5 cm) en 1891-1892, et s’agrandit encore (27 x 36, 6 cm) à partir de janvier 1893. La dernière page donnait fréquemment un dessin : Luce, Ibels, Pissaro ou Willette. Les poursuites pleuvaient dru et, de temps à autre, Pouget faisait des séjours en cellule à Sainte-Pélagie d’où il continuait à envoyer sa copie. Les gérants, également passibles de la prison, se succédaient à un rythme élevé. Parmi eux, citons Lucien Weil, Faugoux, Mayence, Berthault, Sicard, Dejoux, Durey, Gardrat, Favier, Delalé.

Cependant Pouget ne se limitait pas à l’édition de son journal. Il participait activement au Cercle anarchiste international fondé en 1888 à Paris (voir Alexandre Tennevin), et qui était le principal lieu de rencontre anarchiste de l’époque. Il habitait alors 14, rue Clauzel, à Paris 9e.

En 1892, Pouget désapprouva la campagne de Sébastien Faure contre le 1er mai et cosigna la déclaration affirmant que le « 1er Mai, lancé par des politiciens, est devenu révolutionnaire et à tendances anarchistes » (voir Jacques Prolo). Le 22 avril 1892, comme de très nombreux compagnons tant à Paris, qu’en banlieue et en province, il fut arrêté préventivement à la manifestation du 1er mai, prévenu d’association de malfaiteurs et interné à Mazas jusqu’à la fin mai (cf. récit de l’arrestation in Le Père peinard, 5 juin 1892).

Lors de la vague terroriste de 1892-1894, Pouget n’encouragea pas les attentats. Le Père Peinard du 4 septembre 1892, qui parut quelques semaines après l’exécution de Ravachol, fit sa une sur la grève générale, vantée comme la méthode révolutionnaire par excellence et resta muet sur la « propagande par le fait ». Cependant, dans le Peinard du 1er janvier 1893, faisant le bilan de l’année écoulée, Pouget revenait sur la figure de Ravachol qui « domine bougrement l’année qui vient de claquer » et écrivit que « Ravachol, avec sa chouette application des petites marmites à la solution de la question sociale, a ouvert une route bougrement large à l’initiative et à la jugeotte individuelle ».

Cependant, l’attentat d’Auguste Vaillant à l’Assemblée nationale en décembre 1893 entraîna le vote des « lois scélérates » et une vague de répression inédite depuis la Commune. Dès le début janvier 1894, les locaux du Père Peinard au 4 bis, rue d’Orsel, étaient perquisitionnés et mis à sac par la police, ainsi que le logis de Pouget, au 24, rue Véron. L’Almanach du Père Peinard pour 1894, que Pouget venait de sortir, fut saisi et, le 21 février 1894, le journal interrompit sa publication, comme la quasi totalité des journaux anarchistes. Émile Pouget — qui vait pris la fuite dès le mandat d’amener délivré contre lui et Lapie dès le 31 décembre — avait prit la fuite, gagna Bruxelles puis Londres (février 1894) où il résida chez le compagnon Defendi et, après un séjour à Alger jusqu’en septembre 1894 semble-t-il — il est donné comme secrétaire de la bourse du travail d’Alger d’avril 1894 à avril 1896 —, il se réfugia à Londres, où il s’installa avec sa compagne Stéphanie (née Boisteux) au 23, King Edward St. Le couple hébergea quelque temps semble-t-il Augustin Hamon.

Par la suite, il vécut quelque temps en colocation avec Antonio Agresti sur Pentonville Rd, à Islington, où il se fit adresser son courrier au nom de Blacksmile. Il utilisa également le pseudonyme Émile Boiteaux (ou Boisteux ?) pour déjouer la surveillance policière de sa correspondance. Du 6 au 12 août 1894, il fut jugé par contumace au « procès des Trente » (voir Élisée Bastard) et, le 31 octobre, fut condamné par défaut à vingt ans de travaux forcés.

A Londres, il ne put s’empêcher de relancer une édition du Père Peinard, principalement distribué dans l’importante communauté anarchiste en exil à Londres. Huit numéros de très petit format (9, 5 x 12, 5 cm) furent publiés de septembre 1894 à janvier 1895. Dans le numéro de novembre 1894, il prit ses distances avec le « bombisme » en désapprouvant l’attentat raté de l’observatoire de Greenwich commis sept mois auparavant. A cette époque un journaliste qui l’avait rencontré à Londres le décrivait ainsi : « C’est un grand et solide gaillard. Son regard est clair, sa mise avenante et son aimable sourire le feraient plutôt prendre pour un étudiant qu quartier latin que pour le rédacteur du journal le plus violent qu’on puisse trouver en Europe ».

Selon un rapport de la police française, lors de son séjour à Londres Pouget se serait livré avec Dupont et quelques autres « à un petit commerce qui fit la joie de la colonie anarchiste et fut d’ailleurs très rémunérateur » consistant notamment à la fabrication de faux autographes (Marat, Robestpierre, Danton, etc.) et la vente à un collectionneur de dents ayant soi disant appartenues à Ravachol et qui en fait avaient été extraites d’une tête de mort achetée chez un brocanteur de Londres. (cf. Arch. Nat. F7/13053, L’anarchisme en France, 1897). Fin 1894 ou début 1895, i avait également publié à un très grand nombre d’exemplaires la brochure Judas dénonçant l’indicateur Eugène Cotin (voir ce nom).

Pionnier du syndicalisme révolutionnaire

Dans l’exil, Émile Pouget collabora au périodique The Torch, qui était un lieu de rencontre et d’échanges entre anarchistes français, italiens et britanniques (voir Antonio Agresti). En octobre 1894, les positions nouvelles du journal furent formalisées par une déclaration de principes affirmant : « Nous savons que la Révolution sera accomplie par les travailleurs en personne et, par conséquent, nous croyons en l’entrée des anarchistes dans les associations de travailleurs et si les camarades appartenant à des trade-unions etc., souhaitent correspondre avec nous, nous leur ouvrirons les colonnes de notre journal bien volontiers. Le mouvement ouvrier nous intéressera autant que le mouvement révolutionnaire, car le triomphe de l’un dépend de l’autre. »

Le même mois, Pouget publia dans Le Père Peinard son article « À roublard, roublard et demi », qui devait rester dans l’histoire comme un marqueur du tournant de l’anarchisme vers le syndicalisme : « Par le temps qui court, il ne fait pas bon crier sur les toits qu’on est anarcho […]. Puisqu’il n’y a plus mèche de faire carrément de la propagande et d’afficher ses idées au plein soleil, il s’agit de biaiser, de manœuvrer en douceur. […] Un endroit où il y a de la riche besogne, pour les camaros à la redresse, c’est la chambre syndicale de leur corporation. Là, on ne peut pas leur chercher pouille : les Syndicales sont encore permises […]. Quand on déclare que tous les groupements politiques sont des attrape-nigauds, qu’il n’y a de réalités que sur le terrain économique, y a pas de meilleure base que le groupe corporatif. On a eu le sacré tort de trop se restreindre aux groupes d’affinités. Les groupes d’affinités n’ont pas de racines dans la masse populaire. […] Quelle galbeuse tournure ça prendrait, si les Syndicales étaient farcies de fistons marioles, ayant une haine carabinée pour les patrons et les gouvernants. […] Les grosses légumes feraient une sale trompette si les anarchos, qu’ils se figurent avoir muselés, profitaient de la circonstance pour s’infiltrer en peinards dans les Syndicales et y répandaient leurs idées sans bruyances, ni flaflas. »

En 1895, à la faveur de l’amnistie, Pouget revint en France. Il fut arrêté par la police le 5 février lors de son débarquement à Boulogne-sur-Mer, fit opposition à sa condamnation, repassa en jugement et fut acquitté le 18 février. Il s’installa au 15, rue Lavieuville, à Paris 18e. Un rapport de police du 16 avril 1895 signale que « L’anarchie se reconstitue à Montmartre, où M. Pouget vient de planter son drapeau ». Reprenant son action journalistique, il publia, de mai 1895 à octobre 1896, l’hebdomadaire La Sociale, installé au 23, rue des Trois-Frères, à Paris 18e. C’est là qu’au 4e étage d’une « maison meublée d’aspect bourgeois » que Pouget accompagné d’un épagneul noir baptisé Casimir, officiait : « Ce n’est pas luxueux chez le compagnon Pouget, mais nous sommes loin du grenier de Jean Grave. Des affiches de Steinlen, de Willette, décorent les murs. Ameublement modeste, une bibliothèque très garnie et une table de travail chargée de brochures, de journaux et de livres ». (cf. L’Éclair, 27 avril 1895). Il reprit également la publication de L’Almanach du Père Peinard, qui sortit chaque fin d’année de 1895 à 1898.

Les années de La Sociale correspondent à une intense activité d’Émile Pouget, en pleine communion avec Fernand Pelloutier et Bernard Lazare pour mettre en œuvre une stratégie de rapprochement des anarchistes et des socialistes antiparlementaires à l’échelle européenne pour combattre l’influence croissante de la social-démocratie dans le mouvement ouvrier. Ce rapprochement devait se faire sur la base de l’antiparlementarisme, du syndicalisme et du grève-généralisme. Au printemps 1896, tous trois essayèrent — sans succès — de lancer un quotidien, La Clameur, auquel ils souhaitaient associer Jean Allemane.

Fin janvier ou début février 1896 Pouget avait été arrêté pour purger une peine de 4 mois de contrainte par corps pour diffamation. Sébastien Faure et quelques compagnons avaient alors proposer de payer l’amende de 600 francs afin qu’il puisse sortir de prison.

Durant l’année 1896, Pouget fut, avec Augustin Hamon, Bernard Lazare, Fernand Pelloutier et Errico Malatesta, le maître d’œuvre de l’opération antiparlementaire au congrès socialiste international de Londres, qui se tint en juillet. Il s’y rendit muni de mandats émis par le syndicat des métallurgistes de Beauvais, par celui des maçons et tailleurs de pierre de Cognac et par celui des ardoisiers d’Angers-Trélazé. Au congrès, il apparut comme un des porte-parole de la coalition allemano-libertaire qui domina la délégation française (Le Temps du 30 juillet 1896). Il en profita pour distribuer sur les bancs des délégués une petite brochure sardonique, Variations guesdistes, constituée d’une sélection sur vingt ans de citations de Jules Guesde, soulignant ses contradictions et son jésuitisme. Émile Pouget participa également aux conférences qui se tinrent au Saint-Martin’s Hall en marge du congrès, et qui rassemblèrent les plus éminents représentants européens de l’anarchisme et du socialisme antiparlementaire.

Le journaliste Achille Steens, qui le vit alors à l’œuvre, devait écrire de lui, dans La Revue blanche de septembre 1898, qu’il était un « politique rusé, limier adroit » : « Doué d’une perspicacité rare, Pouget se débrouille facilement des situations les plus hasardeuses et dénoue toutes les intrigues ourdies contre lui. »

Quelques semaines après le congrès de Londres, Pouget abandonna le titre La Sociale et lança la 2e série du Père Peinard, dont le 1er numéro parut daté du 25 octobre 1896. Le rapport du commissaire spécial Moreau, en septembre 1897, indique que Pouget a « La monomanie du journalisme » et « aurait, on croit, fait une feuille au bagne si on l’y avait envoyé ! Il n’est pas doué sous le rapport de la parole, mais possède, en revanche, une grande fécondité une fois au travail. »

Le congrès confédéral CGT de Toulouse, du 20 au 25 septembre 1897, donna l’occasion à Émile Pouget de faire une entrée remarquée dans le mouvement syndical. Depuis le début de 1896, Le Père Peinard défendait deux idées ramenées d’Angleterre : le boycottage et le « go canny » que Pouget traduisait par “sabottage [sic] : à mauvaise paye, mauvais travail”. Émile Pouget fut délégué au congrès par le syndicat des cordonniers cousu main de Paris, la fédération des syndicats de Vienne et la bourse du travail d’Amiens. Au sein de la commission qui devait plancher sur le boycottage et le sabotage, il rédigea le rapport qui fut présenté par P. Delesalle et fut approuvé à l’unanimité par le congrès (cf. Les Temps nouveaux, 2 octobre 1897). Le mot « sabotage » entra au Larousse quelques années plus tard, et il semble bien que Pouget en ait été l’inventeur.

Pouget, comme l’ensemble des délégués du congrès, allèrent un après midi à Albi où, précédé du drapeau rouge, ils traversèrent la ville pour se rendre à la Verrerie ouvrière où un dîner fraternel avait réuni congressistes et ouvriers verriers. Il y avait prononcé les paroles suivantes : « Je suis heureux d’avoir vu la Verrerie en pleine activité et prospérité… Il y a eu des tiraillements dans le sein de la Verrerie mais il faut espérer qu’on ne les reverra plus et que l’entente continuera à régner. Mais, pour que le bon accord ne soit jamais rompu, il faut éliminer toute ingérence politique dans le sein de la Verrerie et, alors seulement, celle-ci sera une œuvre vraiment sociale et révolutionnaire ».

Une semaine plus tard, dans Le Père Peinard du 3 octobre 1897, le compte-rendu du congrès soulignait le consensus sur les résolutions prises : « Le plus finaud n’aurait pas été foutu de reconnaître qui était allemaniste, blanquiste ou autre chose… tous vibraient à l’unisson ! » Cette thématique de l’unité ouvrière par-delà les divergences idéologiques reviendrait désormais souvent sous la plume de Pouget. Sa pensée politique évoluait et, peu à peu, Pouget en arriva à concevoir que la dynamique de l’action directe de classe effaçait les clivages idéologiques et constituait, en elle-même, un mouvement révolutionnaire et libertaire. De ce point de vue, les syndicalistes réformistes étaient moins des adversaires que des camarades qui n’avaient pas encore compris que leur action conduisait, nolens volens, à la révolution sociale. Les véritables adversaires étaient bien plutôt les politiciens — y compris d’extrême gauche — qui voulaient faire prévaloir leur stratégie institutionnelle sur l’action directe du prolétariat, piétinant le principe selon lequel « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».

Les années 1898-1899 furent celles de l’Affaire Dreyfus. Durant l’année 1897, Émile Pouget s’était résolument tenu à l’écart d’un débat qu’il jugeait dilatoire pour les révolutionnaires. Le « J’accuse » de Zola dans L’Aurore provoqua aussitôt cette réplique du Père Peinard, le 16 janvier 1898 : « Voyez-vous, les bons bougres, tant que le pauvre peuple tombe seul sous la coupe des jugeurs et des garde-chiourmes, les journaleux restent indifférents et muets comme des carpes. Mais ça change de gamme dès qu’un jean-foutre de la haute se trouve pris dans la filière. […] Et vous, Môssieur Zola, […] que ne réclamez-vous, avec la même flamme que pour Dreyfus, la mise en liberté de Girier-Lorion, de Meunier, de Chevry, de Monod, de Liard-Courtois, de Vauthier, de Lardoux ? Dites… Pourquoi ? »

Le Père Peinard lança aussitôt une campagne pour la libération des bagnards anarchistes précités. Puis, dans La Revue blanche du 15 juillet, Pouget publia, avec l’aide d’un jeune juriste — Léon Blum —, une longue étude démontrant que les loi scélérates votées en 1893-1894 pour lutter contre l’anarchisme menaçaient en réalité toute la société. Cette étude fut publiée l’année suivante avec une préface de Francis de Pressensé, président de la Ligue des droits de l’homme.

Après la révélation du « faux Henry », fin août, l’extrême droite redoubla d’activité pour empêcher la révision du procès Dreyfus. Des manifestations à caractère pogromistes eurent lieu dans toute la France, et le spectre d’un coup d’État militaire commença à se dessiner. C’est à ce moment qu’Émile Pouget rejoignit de plain-pied le combat dreyfusard. Juste après le congrès CGT de Rennes, auquel il avait assisté, il titra dans Le Père Peinard du 9 octobre 1898 : « À qui la rue, au populo ! » Il appelait désormais ce dernier à mettre son « grain de sel dans la discussion » pour faire « déchanter » les « antisémites et nationalistes ». Le même mois, il cosigna le manifeste de la Coalition révolutionnaire (voir Broussouloux). Et, le 30 novembre, il expliqua pourquoi il fallait défendre la république : « Si on la défend c’est sans amour, on la défend par crainte du pire. […] La République est l’hypocrisie de la liberté ! Mais foutre, telle quelle, les bons bougres la préfèrent au cynique autoritarisme du sabre et du goupillon, ou à l’idiot gouvernement d’un roi ou d’un empereur. »

Pouget ne négligeait pas pour autant le mouvement syndical, ni la stratégie de rapprochement de l’anarchisme et du socialisme antiparlementaire entamée deux ans auparavant. À l’automne 1898, il cosigna avec Domela Nieuwenhuis et Fernand Pelloutier un appel à tenir un congrès international antiparlementaire à Paris en septembre 1900, en même temps que le congrès de la IIe Internationale.

Après la tentative de coup de force nationaliste de Déroulède en février 1899, la tension monta encore d’un cran. Avec le numéro du 1er mai 1899, Pouget suspendit son Père Peinard en difficulté financière pour devenir secrétaire de rédaction du Journal du peuple, quotidien de l’extrême gauche dreyfusarde animé par Sébastien Faure. Quelques jours après l’agression nationaliste contre le président Loubet, Pouget prit part, avec toute l’équipe du journal, à la grande manifestation de défense de la république le 11 juin 1899 à Longchamp.

Après la fin de l’Affaire, Pouget tint Le Journal du peuple à bouts de bras jusqu’à ce qu’il mette la clef sous la porte le 3 décembre 1899. Il relança alors Le Père Peinard, 3e série, dont le 1er numéro parut le 14 janvier 1900.

Cette année-là, il s’affaira à la préparation du congrès antiparlementaire international programmé du 19 au 22 septembre. Cependant le congrès, interdit au dernier moment par le gouvernement, ne put se tenir.

Quelques jours après, lors du comité confédéral de la CGT, Émile Pouget intégrait la commission de propagande et la commission internationale. Mais, surtout, il intégrait la commission du journal comme secrétaire-adjoint « avec mandat d’assurer la besogne » (rapport au congrès de 1901). En effet, le congrès de Paris avait décidé de doter la CGT d’un hebdomadaire confédéral : La Voix du peuple. Celle-ci parut pour la première fois le 1er décembre 1900, et Émile Pouget utilisa sa longue expérience et son grand talent de journaliste pour en faire un organe à la fois syndicaliste et révolutionnaire.

Dès lors, la vie d’Émile Pouget devait se confondre avec celle du mouvement syndicaliste.

Éminence grise de la CGT

Pendant plusieurs années, Pouget fit campagne pour une relance du 1er mai articulé sur la revendication des huit heures. Dans La Voix du peuple du 1er mai 1901, il publia ainsi un article argumentaire, « L’Avenir du 1er Mai » où il écrivait : « Unifions notre action ! Que désormais le Premier Mai n’ait plus pour nous les caractères incohérents qui lui ont enlevé toute portée. Qu’un objectif seul domine en ce jour : la conquête de la journée de huit heures. »

En juin 1901, Émile Pouget conduisit une importante délégation de la CGT à Londres, pour une manifestation conjointe avec les trade-unions. Il s’agissait d’affirmer l’internationalisme prolétarien face aux menaces de guerre franco-britannique. Pouget coprésida le grand meeting du Shoreditch Town Hall, devant 2 000 personnes.

En septembre 1901, il soutint une controverse avec Jean Jaurès sur la portée révolutionnaire de la grève générale. Jaurès ayant consacré dans La Petite République un long article argumentaire à « l’illusion » que représentait la grève générale, La Voix du peuple y répondit dans ses éditions des 22 et 29 septembre 1901. Bien que les articles aient été signés du Comité de la grève générale de la CGT, c’est selon Achille Leroy, Pouget qui avait tout rédigé. L’argumentaire fut publié sous forme de brochure en 1903 sous le titre Grève générale révolutionnaire et grève générale réformiste.

Deux mois après cette controverse, Pouget, présenté par la fédération du Sud-Est, était élu secrétaire adjoint de la CGT au comité confédéral du 26 novembre 1901, par 52 voix sur 82. Désormais, et pendant plusieurs années, les postes de secrétaire adjoint de la CGT et de secrétaire permanent du journal furent confondus, et Pouget devint permanent, aux émoluments de 250 francs par mois.

Après le congrès d’unité syndicale en septembre 1902 à Montpellier, Pouget resta rédacteur en chef de La Voix du peuple. Il commença également à représenter la CGT au plan international. Il était présent à Dublin en 1903, avec Griffuelhes et Yvetot, pour défendre devant la conférence du Secrétariat international syndical un rapport préconisant l’antimilitarisme et la grève générale.

Le 13 novembre 1902, après avoir organisé une loterie au profit de La Voix du peuple, il fut condamné avec Griffuelghes à 25 francs d’amende pour « infraction à la loi sur les loteries ».

Son rôle grandissait dans le mouvement syndical. Sa personnalité complétait admirablement celle de Griffuelhes et ils furent tous deux les véritables organisateurs de la CGT, les animateurs de sa majorité révolutionnaire. À l’époque, tous deux participèrent activement à deux revues qui jouèrent un rôle déterminant dans la constitution de l’idéologie syndicaliste révolutionnaire : L’Action directe (juillet 1903-février 1905) et L’Avant-Garde (avril 1905-mars 1906).

Les réformistes s’émurent bientôt de la ligne de plus en plus radicale du comité confédéral et, en 1903, commencèrent à accuser « les anarchistes » d’instrumentaliser le bureau confédéral et La Voix du peuple de tenir des positions excessivement antigouvernementales. La personne de Pouget était directement visée.

Le congrès confédéral de Bourges, en septembre 1904, fut le théâtre d’une mise au point de sa part. Cependant, au lieu de défendre fièrement son anarchisme, comme l’aurait fait un Yvetot, Pouget choisit de faire endosser à ses détracteurs le rôle de diviseurs et d’en appeler à la neutralité syndicale pour garantir l’unité ouvrière. Il en profita pour esquisser une théorie du syndicalisme révolutionnaire — sans prononcer encore le terme —, affirmant que l’opposition entre réformistes et révolutionnaires était en bonne partie factice si tous marchaient ensemble vers « l’expropriation capitaliste ».

Lors de ce même congrès, il fut le rédacteur de l’amendement qui donnait « mandat à la CGT d’organiser une agitation intense et grandissante à l’effet que : le 1er mai 1906, les travailleurs cessent d’eux-mêmes de travailler plus de huit heures ».

C’est à partir de cette époque que Pouget cessa de revendiquer publiquement son étiquette anarchiste. Même s’il ne la répudia pas et continua pendant des années de s’entourer d’anarchistes, ses responsabilités syndicales le conduisirent à faire systématiquement prévaloir l’unité ouvrière sur ses préférences partisanes, voire idéologiques. Dès le numéro du Mouvement socialiste du 1er novembre 1904, où il donna le compte-rendu analytique du congrès de Bourges, il développa l’idée que la CGT était le « parti du Travail », doté de sa propre doctrine, « Le syndicalisme, quintessence des diverses doctrines sociales, après élimination de tout ce qu’elles peuvent avoir d’étroit et de trop systématique ».

Sans doute est-ce pour cette raison qu’à la même époque, au sein du comité confédéral, Pouget défendit l’idée — minoritaire — que la CGT devait grouper non seulement des ouvriers, mais aussi des travailleurs intellectuels et de petits paysans, pêcheurs et artisans prolétarisés, arguant que si leur instrument de travail était leur propriété, ils n’en étaient pas moins des producteurs prolétarisés, au même titre que le cordonnier « cousu main », propriétaire de ses outils. C’est sur cette base qu’en 1905, il devait se prononcer — en vain — pour l’admission du Syndicat des journalistes professionnels.

Le 22 novembre 1904, présenté par l’Union fédérale des mineurs (voir Broutchoux), Pouget fut élu secrétaire adjoint de la section des fédérations par le comité confédéral de la CGT.

Il fut alors le maître d’œuvre de la campagne pour les huit heures qui devait aboutir à la grève générale du 1er mai 1906 pour la réduction du temps de travail. Pendant dix-huit mois, cette campagne dynamisa la CGT, mobilisa des fractions toujours plus larges du prolétariat et provoqua des sueurs froides à la bourgeoisie. « Il faut avoir vécu cette époque au côté de Pouget, écrira Paul Delesalle dans sa nécrologie, pour savoir quelle science — le mot ne paraît pas trop fort — de la propagande il déploya alors. Secondé par son alter ego Victor Griffuelhes, pendant près de deux années, ils surent trouver chaque fois du nouveau pour tenir en haleine la masse des travailleurs. »

Lors de la préparation de la conférence syndicale internationale de 1905, le secrétaire Carl Legien, refusa d’inscrire à l’ordre du jour les thèmes de la grève générale, de l’antimilitarisme et de la journée de huit heures comme le demandait Pouget et Griffuelhes. Ces derniers boycottèrent donc la conférence, ce qui inaugura une période de tensions et d’isolement de la CGT au sein du syndicalisme international, à majorité réformiste.

Au congrès confédéral d’Amiens, en octobre 1906, Émile Pouget, avec quelques militants dont Victor Griffuelhes, Paul Delesalle et Louis Niel, participa à la rédaction de la motion sur les rapports entre la CGT et les organisations politiques. Le texte affirmait la « double besogne, quotidienne et d’avenir » du syndicalisme : « dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme : d’une part il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste, et d’autre part, il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale. » Il revendiquait également sa complète indépendance : « En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. »

La motion, adoptée par 830 voix contre 8 et 1 abstention, devait rester dans l’histoire sous le nom de Charte d’Amiens. En revanche, par souci du consensus, Émile Pouget s’abstint de voter pour la motion sur l’antimilitarisme présentée par Yvetot.

Le congrès d’Amiens consacra le découpage de la CGT en trois tendances : syndicaliste réformiste, « syndicalo-politique » (guesdiste) et « syndicaliste révolutionnaire ». Dans son compte-rendu analytique du congrès, donné au Mouvement socialiste d’octobre, novembre et décembre 1906, Émile Pouget, pour expliquer l’absence de soutien d’une partie des syndicalistes révolutionnaires à la motion Yvetot, franchit un pas supplémentaire dans la théorisation du neutralisme syndical : « Le mouvement syndicaliste est aussi a-patriotique qu’il est a-religieux et a-politique », écrivit-il.

L’affirmation fit bondir plus d’un anarchiste et un débat de fond s’engagea sur la question dans les milieux libertaires. Le 12 juillet 1907, le quotidien Le Matin publia, à la Une, une controverse entre Émile Janvion et Pouget à ce sujet. Au premier qui défendait la thèse que le syndicalisme devait être « antiparlementaire » sous peine d’être « sans idéal et sans cerveau », le second répondait que la CGT avait « dépassé ce stade » et qu’elle remplissait sa tâche révolutionnaire en promouvant « L’effort direct de ses affiliés ».

C’est vers cette époque que mourut sa compagne Sérazphine, celle que les camarades appelaient affectueusement « la mère Peinard » et qui avait secondé en toutes circonstances le militant.

Ayant été un acteur important des congrès internationaux de 1896 et de 1900, Émile Pouget fut, selon Achille Leroy, invité au congrès anarchiste international d’Amsterdam d’août 1907. Mais il déclina l’invitation et laissa le soin à l’un de ses « poulains », Pierre Monatte, d’aller y défendre la doctrine syndicaliste révolutionnaire « à la française ».

Du 20 au 22 février 1908, il comparut devant la Cour d’assises avec 11 autres militants de la CGT (voir Delalé) pour l’affiche Gouvernement d’assassins, éditée en juin 1907 pendant la grève des vignerons du Midi. Défendus par Me Bonzon, « les douze » furent acquittés.

Dans un numéro des Hommes du jour de 1908, Victor Méric écrivit de lui : « On lui reproche aujourd’hui de s’être sensiblement assagi, de se montrer trop politique, trop habile tacticien. En réalité, Pouget a toujours été le même. Son rôle a toujours consisté à diriger, à éclairer de ses conseils d’autres militants plus orateurs ou plus bruyants que lui. […] Il n’y a d’ailleurs qu’à le voir pour comprendre le caractère véritable de ce travailleur pondéré, méticuleux, ordonné. En outre, c’est un silencieux. Il ne se prononce jamais avant d’avoir écouté, réfléchi, pesé toutes les raisons. »

Cette année-là, Pouget envisagea de quitter ses responsabilités à la tête de la CGT et de se lancer dans la réalisation du rêve de sa vie : la publication d’un quotidien révolutionnaire. Comptant sur l’apport financier de Malato qui venait de toucher un important héritage, il prévoyait de ressusciter, au 1er septembre 1908, le titre de Jules Vallès, Le Cri du peuple.

Les événements et la fusillade le 30 juillet 1908 de Villeneuve-Saint-Georges où avaient été tués quatre grévistes, blessés plus de 200 manifestants et une soixantaine de membres des forces de l’ordre dont 5 par balles, différèrent ce projet. Le 31 juillet, le parquet de Corbeil émit un mandat d’arrêt contre une trentaine de responsables de la CGT, dont bien sûr Pouget. Il fut arrêté le lendemain au petit matin, à la Maison des fédérations, et fut transféré à la prison de Corbeil avec cinq autres militants : Griffuelhes, Marie, Yvetot, Maucolin et Bousquet.

Lors des interrogatoires, Pouget avait notamment déclaré au juge : « Vous m’avez fait arrêter et emprisonner, depuis 38 jours je sus en prison préventive et vous n’avez pas encore pu me faire connaître la nature de l’inculpation que vous voulez bien faire peser sur moi. Vous voulez m’interroger, c’est bien ; mais avant de vous répondre, dites moi tout d’abord ce dont je suis coupable. » (cf. Les Temps nouveaux, 19 septembre 1908). Comme les autres, il bénéficia d’un non-lieu et fut libéré le 31 octobre.

Durant leur incarcération, deux journalistes, M. Leclercq et E. Girod de Fléaux, avaient publié une enquête sur l’organisation confédérale, Ces messieurs de la CGT. Ils y décrivaient Pouget en ces termes : « Ne parlant jamais aujourd’hui dans les meetings de la confédération, ne se produisant pas en personne dans les grèves, gardant toujours alors un rôle de spectateur, Pouget se réserve pour les besognes occultes. La seule chose pour laquelle il accepte de paraître en son nom, sont avec ses articles et les interviews qu’il signe, les doctes brochures qu’il écrit d’un point de vue de théoricien. Grand, puissant, bien étoffé, ses cheveux noirs en brosse à peine semés d’une apparence de fils blancs, la barbiche en pointe, les moustaches longues qui s’amincissent brusquement, Pouget possède un regard vif et scrutateur tel que l’on imaginerait celui d’un diplomate. Toujours froid, ironique jusqu’à en être parfois acerbe, philosophe, affectant de philosopher avec détachement des choses mêmes qui l’intéressent le plus, à la Confédération générale du travail le citoyen Émile Pouget est bien l’Éminence grise. »

Après sa sortie de prison, Émile Pouget ne reprit pas son poste de secrétaire de La Voix du peuple, mais travailla activement à la sortie de son projet de quotidien. Il s’entoura de quelques militants capables comme Amédée Dunois et Pierre Monatte et, le 1er février 1909, lança le premier numéro du journal, finalement intitulé La Révolution. Lancée prématurément, sans avoir rassemblé une somme suffisante, La Révolution fut rapidement en faillite et dut fermer ses portes le 28 mars après seulement 56 numéros. Ce ne fut pas sans douleur. Pierre Monatte écrivit, en février 1951, dans La Révolution prolétarienne : « L’échec de La Révolution devait blesser pour toujours un homme de la trempe de Pouget. »

Commentateur avisé de la vie syndicale

Par la suite, Émile Pouget ne joua plus de rôle décisif au sein du mouvement syndical, même s’il continua de fréquenter régulièrement la rue de la Grange-aux-Belles, siège de la CGT à Paris, où tout le monde le connaissait.

En 1909, il publia avec Émile Pataud un roman d’anticipation, Comment nous ferons la révolution, où était décrite sur un mode mi-pédagogique, mi-drolatique les étapes d’une révolution anticapitaliste et anti-étatique. On y sentait l’influence des expériences révolutionnaires passées, de 1789 à 1871, mise à jour par le syndicalisme révolutionnaire contemporain. L’ouvrage fut publiquement moqué par Jean Jaurès lors de la séance inaugurale de l’École socialiste, le 29 novembre 1909, salle des Sociétés-savantes. Pouget lui répondit vertement dans La Guerre sociale du 1er décembre 1909, mais ne trouva que peu de soutien du côté des syndicalistes. Dans La Vie ouvrière du 5 décembre, Victor Griffuelhes reprocha à Jaurès de prendre au sérieux un livre qui n’était qu’une « œuvre de fantaisie littéraire et imaginative ».

À l’automne, il cosigna l’appel du Comité Ferrer (voir Charles-Albert) qui faisait campagne pour l’amnistie de l’anarchiste espagnol menacé de mort.

Émile Pouget devint ensuite chroniqueur syndical à La Guerre sociale, à laquelle il donna son premier article, « Confédérés et confédération », dans le numéro du 31 août 1910.

À l’instar de son ancien alter ego Griffuelhes, il publia, durant cette période, des brochures pédagogiques sur la doctrine syndicalisme révolutionnaire : Les Bases du syndicalisme, Le Syndicat, Le Parti du travail et L’Action directe furent publiées coup sur coup aux Éditions de la Guerre sociale dans la collection Bibliothèque syndicaliste. En 1911, ces mêmes éditions rééditèrent Comment nous ferons la révolution avec une préface de Kropotkine. En 1911, il publia Le Sabotage, chez Marcel Rivière, qui reprenait en large partie le rapport qu’il avait rédigé pour le congrès confédéral de 1897 à Toulouse. En 1913, il publiera une étude sur le système Taylor en train d’émerger : L’Organisation du surmenage.

La chronique syndicale d’Émile Pouget dans La Guerre sociale est, aujourd’hui encore, une mine de renseignement sur le mouvement ouvrier de 1910 à 1914. Pouget ne se contenta d’ailleurs pas d’en commenter les aléas. À plusieurs reprises, il s’engagea dans des débats marquants, avec pédagogie et conviction, et en toute indépendance aussi bien de Gustave Hervé que de la direction cégétiste. Ainsi en 1911, puis de nouveau en 1914, il argumenta contre la tentation xénophobe face à la main-d’œuvre étrangère ; en 1912 contre l’ouvriérisme alors en vogue à la CGT, et pour l’unité d’action avec le PS face aux menaces de guerre ; en 1912-1913 en faveur de la syndicalisation des femmes et d’Emma Couriau.

Lorsque La Guerre sociale publia son manifeste du 8 mai 1912 dénonçant « Les ravages de l’abstentionnisme et de l’antiparlementarisme anarchiste au sein de la CGT », Pouget refusa, avec Delaisi et Vigné d’Octon, de s’y associer.

De 1912 à 1914, Pouget vendit à L’Humanité trois romans-feuilletons à caractère social : Les Épaves de Paris, qui parut à partir du 10 février 1912, puis Nico, à partir du 25 janvier 1913, enfin Fleurette, à partir du 6 juillet 1914.

En 1914, avec sa compagne, Augustine Jamaux, il loua un petit appartement au 18, rue du Mont-Cenis, puis le couple acheta un terrain à Lozère, près de Palaiseau, en Seine-et-Oise, où il fit bâtir une maison. Le retrait à la campagne correspondait également un retrait définitif de la vie politique.

Au moment de la déclaration de guerre, il se rallia à la défense nationale. Présent aux obsèques de Jaurès le 4 août, aux côtés des dirigeants de la CGT, il ne manifesta aucune réaction au discours d’union sacrée de Jouhaux. Dans La Guerre sociale devenue quotidienne, il abandonna sa chronique syndicale, devenue sans objet, et rédigea une chronique de « choses vues » intitulée « La Rue ». Cette chronique s’interrompit le 7 septembre. Le couple Pouget avait-il alors quitté la région, menacée par l’avance des troupes allemandes ?

À partir du 14 mai 1915, il publia dans L’Humanité un premier roman-feuilleton patriotique, Vieille Alsace puis, à partir du 14 août 1916, un second, L’Emmuré.

Le 17 avril 1915, Émile Pouget et Augustine Jamaux se marièrent à la mairie de Paris 18e.

L’Humanité du 23 septembre 1920 publia un entretien d’Amédée Dunois avec Griffuelhes, Pouget, Delesalle et Yvetot, autour de la Charte d’Amiens et des divisions dans la CGT à quelques jours du congrès confédéral d’Orléans. Pouget, le plus taiseux des quatre, approuva la déclaration de soutien de Griffuelhes aux minoritaires.

Dans les années 1920, Émile Pouget travailla comme éditeur à son compte. Il réalisa notamment chaque année le catalogue du Salon des indépendants, grâce à ses anciennes relations dans le milieu des peintres d’avant-garde, ainsi que L’Annuaire de l’art décoratif moderne.

Pour le reste, Pouget ne fréquenta plus ses anciens camarades, hormis le Dr Pierrot et Paul Delesalle, dont il visitait la librairie chaque semaine. En 1929, Maurice Chambelland vint lui proposer de publier ses Mémoires en feuilleton dans Le Cri du peuple, à quoi il opposa un refus catégorique.

Il s’éteignit le 21 juillet 1931 et fut enterré à Lozère, en présence d’une maigre assistance, dont Pierre Monatte, Maurice Chambelland et Paul Delesalle. Peu de véritables nécrologies lui furent consacrées : Le Cri du peuple publia des articles de Maurice Chambelland et de Delesalle ; le Dr Pierrot lui dédia la une de sa revue Plus loin. Delesalle rassembla ces textes dans une brochure, In Memoriam. En septembre, le journal de la FAUD, Der Syndikalist (Berlin), lui consacra 2 pages sous la signature de Max Nettlau.

Dans Le Soir du 26 juillet 1931, Victor Méric lui avait adressé cet ultime salut : « C’était un rude et bon ouvrier, un propagandiste merveilleux, un journaliste de grand talent. Il a fait sa besogne et, le soir venu, il s’endort paisiblement, sans bruit. Avec lui, c’est toute une époque de luttes héroïques qui disparaît. Je salue avec infiniment de douleur le vieil ami et le vétéran révolutionnaire qui va connaître, enfin, le repos. Les vieux s’en vont. Place aux jeunes ! crie-t-on. Mais on aura du mal à retrouver un Pouget. »

Œuvre : Le Musée des horreurs (paru en feuilleton dans Le Père Peinard d’août à octobre 1889) ― Monsieur Dugourdeau (paru en feuilleton dans Le Père Peinard à partir d’octobre 1889) ― Le Père Peinard en 1900 (paru en feuilleton dans Le Père Peinard de septembre 1890 à février 1891) ― L’ABCD de la révolution, s.éd. [Père Peinard], 1894 ― Judas (1894 ou 1895) — Variations guesdistes, Bibliothèque de la Sociale, s.d. [1896] ― La Calotte internationale, roman social inédit en 24 brochures, éd. Ferenczy, Paris, s.d. [1897] — Les Lois scélérates de 1893-1894 (préface de Francis de Pressensé), 1899 — La Confédération générale du travail, Rivière, Bibliothèque du Mouvement socialiste, n°II, 1908 ― Comment nous ferons la Révolution (avec Émile Pataud), Tallandier, 1909 — Les Bases du syndicalisme, éd. de la Guerre sociale, Bibliothèque syndicaliste n°1, s.d. [1910] ― Le Syndicat, éd. de la Guerre sociale, Bibliothèque syndicaliste n° 2, s.d. [1910] ― Le Parti du travail, éd. de la Guerre sociale, Bibliothèque syndicaliste n° 3, s.d. [1910] ― L’Action directe, éd. de la Guerre sociale, Bibliothèque syndicaliste n°4, [1910] ― L’Organisation du surmenage, le système Taylor, Rivière [1914] ― Les Épaves de Paris (paru en feuilleton dans L’Humanité à partir du 10 février 1912) ― Nico (paru en feuilleton dans L’Humanité à partir du 25 janvier 1913) ― Fleurette (paru en feuilleton dans L’Humanité à partir du 6 juillet 1914, et inachevé) ― Vieille Alsace (paru en feuilleton dans L’Humanité à partir du 14 mai 1915) ― L’Emmuré (paru en feuilleton dans L’Humanité à partir du 14 août 1916).